児童書おすすめ(2月27日)

書名:『父は空 母は大地』

著者 寮 美千子/作

ロクリン社

--------------------------------------------------------------------

1854年、アメリカのピアス大統領が、インディアンたちの土地を買収したいと申し出ました。

この本は、その時、先住民インディアンの首長シアトルが、大統領に宛てた手紙を絵本にしたものです。

「大統領が土地を買いたいと言ってきた。どうしたら空や大地を買えるだろう」と言った言葉は、美しい大地や自然を理解し、大切に思っている事が伝わってくる印象的な一文です。

木々は伐採され、水、空気は汚れ、地球は沸騰化し壊れかかって生き物は住めなくなってしまうかもしれません。

シアトル首長や、インディアンたちは、こうなることを知っていて教えてくれていたのに、なぜ私たちも気付いていたはずなのに一人一人が行動を起こさないのでしょうか?紛争・宗教・自然環境破壊・多様な生物との共存などの問題に直面している今だからこそぜひ読んでほしい1冊です。

おはなし会ピヨピヨ(2月21日)

2月21日(水)は、おはなし会ピヨピヨ開催の日。

直前まで雨が降っていた中、たくさんの方にご参加いただきました!

1冊目は絵本『はじまるはじまる』(山本 祐司/さく・え)。

動物たちが集まってきて、楽しいおはなし会の始まりです。

のりものが出てくる『しゅっしゅぽっぽ』(新井 洋行/作・絵)に続けて、手遊びの『でんでんでんしゃ』で、親子一緒に楽しんでいただきました。

そして次のおはなし『おおきいのちいさいの』(ふくだ じゅんこ/作)は、オノマトペの面白さをあじわえる、楽しい音くらべの絵本でした。

最後は大型絵本の『たっちだいすき』(聞かせ屋けいたろう/文)。親子で一緒にハイタッチ!

おはなし会に参加してくださった方には、スタンプカードをお渡ししています。

今回は、スタンプを押す時にパペットをつけてハイタッチしました。

コミュニケーションを取りながら、和やかな雰囲気のおはなし会となりました。

次回のおはなし会は、3月20日(水)の11時から、こころざしの森で行います。

あたたかくて過ごしやすくなっている頃かもしれません。

たくさんの方のご参加をお待ちしています♪

おはなし会(2月17日)

2月22日は、「にゃんにゃんにゃん」とねこの鳴き声にかけた、猫の日です。

今回は、ねこをテーマにしたおはなし会です。

1冊目の絵本は、『ねこです。』(北村 裕花/作)

たくさんのねこが登場します。たまにねこでないものもまじっていますが…。

2冊目の絵本は、『わたしはかわいいマヌルネコ』(たけがみ たえ/作)

マヌルネコは、世界でいちばん古いネコなんです。体を動かすのは苦手だけれど、得意のさいみん術で狩りをします。

まんまるモフモフすがたが人気です。

そして、手遊び「いっちょうめのドラネコ」をみんなで一緒にしました♪

1ちょうめから5ちょうめまである手遊び歌です。

最後の「ニャオ」でかわいい猫ポーズはできましたか?

最後は、紙芝居『こねこのしろちゃん』(堀尾 青史/脚本)です。

おかあさんも4匹のきょうだいも、みんな真っ黒なのに、1匹だけなぜか真っ白なこねこのしろちゃん。

可愛いこねこのしろちゃんのおはなしです。

次回のおはなし会は、3月16日(土)15時からこころざしの森で行います。

たくさんの方のご参加お待ちしています(^▽^)/

今回は、ねこをテーマにしたおはなし会です。

1冊目の絵本は、『ねこです。』(北村 裕花/作)

たくさんのねこが登場します。たまにねこでないものもまじっていますが…。

2冊目の絵本は、『わたしはかわいいマヌルネコ』(たけがみ たえ/作)

マヌルネコは、世界でいちばん古いネコなんです。体を動かすのは苦手だけれど、得意のさいみん術で狩りをします。

まんまるモフモフすがたが人気です。

そして、手遊び「いっちょうめのドラネコ」をみんなで一緒にしました♪

1ちょうめから5ちょうめまである手遊び歌です。

最後の「ニャオ」でかわいい猫ポーズはできましたか?

最後は、紙芝居『こねこのしろちゃん』(堀尾 青史/脚本)です。

おかあさんも4匹のきょうだいも、みんな真っ黒なのに、1匹だけなぜか真っ白なこねこのしろちゃん。

可愛いこねこのしろちゃんのおはなしです。

次回のおはなし会は、3月16日(土)15時からこころざしの森で行います。

たくさんの方のご参加お待ちしています(^▽^)/

児童書おすすめ(2月20日)

書名:『大おばさんの不思議なレシピ』

著者 :柏葉 幸子/作 児島 なおみ/絵

偕成社

--------------------------------------------------------------------

中学一年生の美奈は、家庭科が大の苦手。ほうちょうを持てば手を切る。

ミシンは美奈がやるときだけ糸がからまる。

塩味のホットケーキが焼きあがったり、さとう入りのスープがにえたぎったりする。

そんな美奈が家の納戸から見つけたのは、大おばさんの一冊の古いレシピノートでした。

縫い物から編み物、料理、家庭薬の作り方まで、さし絵入りでていねいにのっています。

しかし、ノートにのっている名前は『星くず袋』に『魔女のパック』、『竜のよだれかけ』、『魔術師の七面鳥』など見たことも聞いたこともないものばかり。

このレシピ通りに作りはじめると、たまに美奈は不思議な世界に行けるように…。

そこには美奈がつくったものを必要としている人たちが待っていました。

美奈のつくったものが、思わぬ方法でその世界の難題解決に一役買うことになります。

読むと自分も何か手作りをしてみたくなる物語です。

佐賀に関する本(2月20日の新着から)

貸出と予約の開始は 2月20日(火曜日) 、

インターネット予約の開始は 2月27日(火曜日) です。

『実録・白鳥事件「五一年綱領」に殉じた男たち』

柳原 滋雄

論創社

1952年、運命が交わった2人の男、白鳥一雄と村上国治。白鳥は警察官の使命に殉じ、村上は革命の理想に殉じ…。冤罪被害者を救う「再審」への道を切り開いた「白鳥警部射殺事件」の軌跡を描くノンフィクション。

著者は福岡県生まれ。幼少期を佐賀県で過ごす。早稲田大学法学部卒業。フリーのジャーナリスト。政治・社会分野を主な取材対象とする。著書に「空手は沖縄の魂なり」など。

請求番号:326.2 Y53

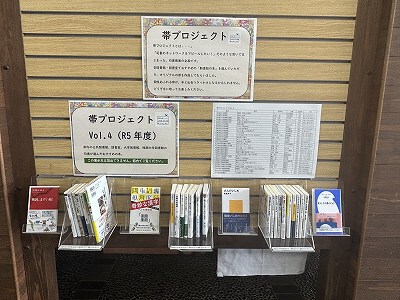

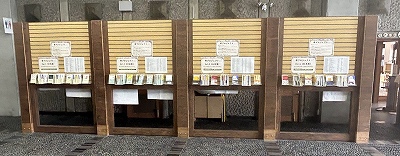

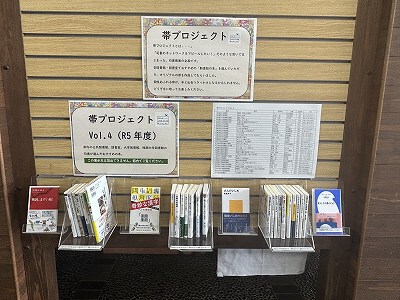

帯プロジェクト

帯プロジェクトとは、「司書のネットワークをアピールしたい!」そのような思いではじまった、司書発案の企画です。

各図書館・図書室でおすすめの「新書版の本」を選んでいただき、オリジナルの帯を作成してもらいました。

個性あふれる帯が、本と出会うきっかけになるかもしれません。

展示期間は、2月27日までです。

各図書館・図書室でおすすめの「新書版の本」を選んでいただき、オリジナルの帯を作成してもらいました。

個性あふれる帯が、本と出会うきっかけになるかもしれません。

展示期間は、2月27日までです。

佐賀に関する本(2月13日の新着から)

貸出と予約の開始は 2月13日(火曜日) 、

インターネット予約の開始は 2 月20日(火曜日) です。

『佐賀藩の医学史 佐賀学ブックレット⑦』

青木 歳幸/著

海鳥社

幕末期の佐賀藩では、医業免札制度を開始するなど、我が国の近代医学への転換を推進する制度を先進的に導入していた。文化導入の先進地・発信地佐賀というキーワードで、江戸時代前期からの医学史を時代の変化と共に通観する。

請求番号:490.2 A53

『小城藩主鍋島直能 文雅の交流 佐賀学ブックレット⑨」

中尾 友香梨/著

海鳥社

肥前国小城藩の第2代藩主・鍋島直能は、当時の日本の学術や文化をリードする人たちと積極的に交流し、自身の学識や教養を高めるとともに、家格を権威づけようとした。直能がくり広げた文雅の交流を紹介する。

請求番号:289.1 N41

『鍋島治茂の政治 佐賀学ブックレット⑩』

伊藤 昭弘/著

海鳥社

多くの人材を輩出した弘道館を創設した八代藩主、鍋島治茂は「佐賀藩中興の祖」であるが、孫の直正に比べれば一般にはほとんど知られていない。治茂の生涯を概観し、特に藩主時代の政治について詳しく述べる。

請求番号:219.2 I89

『大隈重信関係文書 2』

早稲田大学大学史資料センター/編

みすず書房

大隈重信(1838-1922)に宛てた書翰約6000通を翻刻、差出人名の五十音順で編纂した、日本近代史の新たな基本資料。第2巻「いの-おお」では、岩倉具視、江藤新平、榎本武揚など72名、626通を収録。

請求番号:210.6 O55

『大木喬任伝記資料談話筆記

佐賀城本丸クラシックス 3』

大木 喬任/[ほか]著 重松 優/編

佐賀県立佐賀城本丸歴史館

明治前期に長く政府の要職をつとめ、近代日本の国づくりに大きく寄与した政治家、大木喬任。伝記の編纂資料「談話筆記」を中心に、彼の意見書や著述を収集選定し、翻刻する。

請求番号:289.1 O51

『人物名鑑古今東西いま関西』

鷲田 小彌太/著

言視舎

関西人とはどういう人なのか? 日本書紀、源氏物語も、徒然草、そして風姿花伝、芭蕉も、司馬遼太郎も関西産。関西で32年間過ごした著者が、23人の関西人を取り上げ、その本質に迫る。鍋島直正、肥前佐賀藩についても記載。

請求番号:280.4 W42

インターネット予約の開始は 2 月20日(火曜日) です。

『佐賀藩の医学史 佐賀学ブックレット⑦』

青木 歳幸/著

海鳥社

幕末期の佐賀藩では、医業免札制度を開始するなど、我が国の近代医学への転換を推進する制度を先進的に導入していた。文化導入の先進地・発信地佐賀というキーワードで、江戸時代前期からの医学史を時代の変化と共に通観する。

請求番号:490.2 A53

『小城藩主鍋島直能 文雅の交流 佐賀学ブックレット⑨」

中尾 友香梨/著

海鳥社

肥前国小城藩の第2代藩主・鍋島直能は、当時の日本の学術や文化をリードする人たちと積極的に交流し、自身の学識や教養を高めるとともに、家格を権威づけようとした。直能がくり広げた文雅の交流を紹介する。

請求番号:289.1 N41

『鍋島治茂の政治 佐賀学ブックレット⑩』

伊藤 昭弘/著

海鳥社

多くの人材を輩出した弘道館を創設した八代藩主、鍋島治茂は「佐賀藩中興の祖」であるが、孫の直正に比べれば一般にはほとんど知られていない。治茂の生涯を概観し、特に藩主時代の政治について詳しく述べる。

請求番号:219.2 I89

『大隈重信関係文書 2』

早稲田大学大学史資料センター/編

みすず書房

大隈重信(1838-1922)に宛てた書翰約6000通を翻刻、差出人名の五十音順で編纂した、日本近代史の新たな基本資料。第2巻「いの-おお」では、岩倉具視、江藤新平、榎本武揚など72名、626通を収録。

請求番号:210.6 O55

『大木喬任伝記資料談話筆記

佐賀城本丸クラシックス 3』

大木 喬任/[ほか]著 重松 優/編

佐賀県立佐賀城本丸歴史館

明治前期に長く政府の要職をつとめ、近代日本の国づくりに大きく寄与した政治家、大木喬任。伝記の編纂資料「談話筆記」を中心に、彼の意見書や著述を収集選定し、翻刻する。

請求番号:289.1 O51

『人物名鑑古今東西いま関西』

鷲田 小彌太/著

言視舎

関西人とはどういう人なのか? 日本書紀、源氏物語も、徒然草、そして風姿花伝、芭蕉も、司馬遼太郎も関西産。関西で32年間過ごした著者が、23人の関西人を取り上げ、その本質に迫る。鍋島直正、肥前佐賀藩についても記載。

請求番号:280.4 W42

【紹介】SAGA2024~競技者のための食事レシピ集~刊行【デジタル版】【QRコード添付】

今年、2024年は佐賀県で

SAGA2024国スポ・全障スポが開催されます(^^♪

SAGA2024実行委員会が

「アスリートメニューレシピ集」を刊行しました。

デジタル版で閲覧できます♪♪

日々の生活で、とーーーっても、役に立つと思いますので、

閲覧ください(^^♪

HPは、こちら

QRコード

SAGA2024国スポ・全障スポが開催されます(^^♪

SAGA2024実行委員会が

「アスリートメニューレシピ集」を刊行しました。

デジタル版で閲覧できます♪♪

日々の生活で、とーーーっても、役に立つと思いますので、

閲覧ください(^^♪

HPは、こちら

QRコード

児童書おすすめ(2月6日)

書名:『月夜のチャトラパトラ』

著者 :新藤 悦子/著

出版社:講談社

--------------------------------------------------------------------

洞窟ホテルを営む家の子どもカヤは、チャトラパトラと呼んでいる秘密の小さな友だちがいます。悪い人に見つからないように、チャトラパトラのことをカヤは誰にも話していませんでした。ところがある年の冬、吹雪の晩に洞窟ホテルを訪れた旅行者が、チャトラパトラを探しているとカヤは知ります。「大きい人には見えない」とチャトラパトラは言いますが…。

トルコのカッパドキア地方を知っていますか。無数の奇岩がそびえ立つ不思議な景観と、岩をくり抜いて作られた住居や教会などの岩窟群、さらには壮大な地下都市があることで有名な世界遺産で、熱気球の遊覧飛行や洞窟ホテルが人気の観光地です。観光シーズンは夏。冬は雪に覆われ何日も外に出られないこともあります。でも、雪化粧をした奇岩の風景や、暖かい洞窟ホテルでおいしいトルコ料理を食べてゆったり過ごすのは、冬にしか味わえません。そんな冬のカッパドキアへ旅した気分になれる、少し不思議なお話です。

佐賀に関する本(2月6日の新着から)

貸出と予約の開始は 2月6日(火曜日) 、

インターネット予約の開始は 2 月13日(火曜日) です。

『地方メディアの挑戦 これから地方紙、地方出版・書店、地方図書館はどう変わるのか』

松本 恭幸/著

風媒社

地方出版・書店は生き残れるか。地方図書館はどうなるのか。地方の衰退とウェブメディア台頭による苦境のなか、ローカルジャーナリズムの新たな役割創出に挑む地方メディアの最新戦略をレポートする。佐賀新聞「ひびのコミュニティ」の立ち上げについて掲載。

請求番号:361.4 MA81

『天野為之 日本で最初の経済学者』

池尾 愛子/著

ミネルヴァ書房

明治・大正期に経済学者、経済ジャーナリスト、教育者として大活躍した天野為之。「経済原論」「商政標準」をはじめ、租税、外交、貿易などの社説や、社会的活動、経済政策などからその思想と先駆性を読み解く。天野為之は唐津市小笠原家の江戸藩邸詰の藩医の長男として生まれ、唐津で高橋是清から英語を学ぶ。

請求番号:289.1 A43

『住まいの建築史 近代日本編』

内田 青蔵/文

大和ハウス工業総合技術研究所/文

小野 吉彦/写真

創元社

居留地の西洋館から戦後の実験住宅まで、洋風化が日本人の生活空間に与えた影響を現存する魅力的な建築を軸に考察する、近代日本住宅史。グラバー邸、迎賓館赤坂離宮など110件を収録。『週刊新潮』連載を再構成し単行本化。辰野金吾の幻の邸宅-安川邸計画案-について掲載。

請求番号:521.6 U14

『豊臣家の人びと栄光と悲哀の一族』

北川 央/著

三弥井書店

謎に包まれる秀吉の青年時代、天下人秀吉の神格化、大坂夏の陣での滅亡…。 秀吉らの生涯をたどり、豊臣家の光と陰の歴史を紐解く。各地に残る豊臣家ゆかりの肖像画・書状などの資料や史跡も多数紹介。肥前・名護屋城の掲載あり。

請求番号:288.3 KI63

『空の旅の自然学』

桑原 啓三 上野 将司 向山 栄/著

古今書院

旅の飛行機の窓からみえる風景を、専門家が読みとく。火山・山脈・盆地・平野・河川・海岸線・巨大崩壊の自然景観に加えて、都市やダム・海峡大橋など人工物ふくめて224カ所の絶景をカラーで掲載。著者の桑原啓三氏は佐賀県生まれ。

請求番号:454.9 KU95

『 産学連携によるものづくりイノベーション

事例から学ぶ成功のカギ』

西田 新一 田中 洋征 野田 尚昭/著

アグネ技術センター

「産学連携」を実践するうえでの「何のために行うのか」「得られるメリットはどのようなものか」「具体的にどのようにやればよいのか」等の疑問点を明らかにし、実用的な観点から豊富な事例を示す。著者の西田新一氏は佐賀大学名誉教授。

請求番号:507.6 N81

インターネット予約の開始は 2 月13日(火曜日) です。

『地方メディアの挑戦 これから地方紙、地方出版・書店、地方図書館はどう変わるのか』

松本 恭幸/著

風媒社

地方出版・書店は生き残れるか。地方図書館はどうなるのか。地方の衰退とウェブメディア台頭による苦境のなか、ローカルジャーナリズムの新たな役割創出に挑む地方メディアの最新戦略をレポートする。佐賀新聞「ひびのコミュニティ」の立ち上げについて掲載。

請求番号:361.4 MA81

『天野為之 日本で最初の経済学者』

池尾 愛子/著

ミネルヴァ書房

明治・大正期に経済学者、経済ジャーナリスト、教育者として大活躍した天野為之。「経済原論」「商政標準」をはじめ、租税、外交、貿易などの社説や、社会的活動、経済政策などからその思想と先駆性を読み解く。天野為之は唐津市小笠原家の江戸藩邸詰の藩医の長男として生まれ、唐津で高橋是清から英語を学ぶ。

請求番号:289.1 A43

『住まいの建築史 近代日本編』

内田 青蔵/文

大和ハウス工業総合技術研究所/文

小野 吉彦/写真

創元社

居留地の西洋館から戦後の実験住宅まで、洋風化が日本人の生活空間に与えた影響を現存する魅力的な建築を軸に考察する、近代日本住宅史。グラバー邸、迎賓館赤坂離宮など110件を収録。『週刊新潮』連載を再構成し単行本化。辰野金吾の幻の邸宅-安川邸計画案-について掲載。

請求番号:521.6 U14

『豊臣家の人びと栄光と悲哀の一族』

北川 央/著

三弥井書店

謎に包まれる秀吉の青年時代、天下人秀吉の神格化、大坂夏の陣での滅亡…。 秀吉らの生涯をたどり、豊臣家の光と陰の歴史を紐解く。各地に残る豊臣家ゆかりの肖像画・書状などの資料や史跡も多数紹介。肥前・名護屋城の掲載あり。

請求番号:288.3 KI63

『空の旅の自然学』

桑原 啓三 上野 将司 向山 栄/著

古今書院

旅の飛行機の窓からみえる風景を、専門家が読みとく。火山・山脈・盆地・平野・河川・海岸線・巨大崩壊の自然景観に加えて、都市やダム・海峡大橋など人工物ふくめて224カ所の絶景をカラーで掲載。著者の桑原啓三氏は佐賀県生まれ。

請求番号:454.9 KU95

『 産学連携によるものづくりイノベーション

事例から学ぶ成功のカギ』

西田 新一 田中 洋征 野田 尚昭/著

アグネ技術センター

「産学連携」を実践するうえでの「何のために行うのか」「得られるメリットはどのようなものか」「具体的にどのようにやればよいのか」等の疑問点を明らかにし、実用的な観点から豊富な事例を示す。著者の西田新一氏は佐賀大学名誉教授。

請求番号:507.6 N81